Основные вопросы экстрагенитальной патологии. Экстрагенитальная патология: современные методы диагностики заболеваний, профилактика и что это такое

Перечень экстрагенитальных заболеваний беременных, требующих динамического наблюдения терапевтом

Большинство беременных, больных экстраге-нитальными заболеваниями, должны находиться на особом учете у терапевта, для чего может быть использована учетная форма № 30 («Контрольная карта»).

К этим больным главным образом относятся женщины, страдающие следующими заболеваниями:

Ревматическими пороками сердца;

Врожденными пороками сердца;

Гипертонической болезнью;

Гломерулонефритом;

Пиелонефритом;

Аномалиями развития мочевых путей;

Анемией;

Геморрагическими диатезами;

Хроническими заболеваниями печени;

Сахарным диабетом;

Тиреотоксикозом, гипотиреозом;

Заболеваниями надпочечников;

Хронической пневмонией;

Бронхиальной астмой;

Системными заболеваниями соединительной ткани;

Миастенией.

Приложение 2

Перечень факторов перинатального риска

I. Социально-биологические:

Возраст матери:

До 18 лет,

Старше 35 лет;

Возраст отца старше 40 лет;

Профессиональные вредности:

У матери,

Вредные привычки:

Мать - курение, употребление алкоголя,

Отец - злоупотребление алкоголем;

Массоростовые показатели матери:

Рост 150 см и менее,

Масса на 25 % выше нормы;

Явка в женскую консультацию после 20 нед;

Экологическое неблагополучие района проживания.

II. Акушерско-гинекологический анамнез:

Число родов 4 и более;

Неоднократные или осложненные аборты;

Оперативные вмешательства на матке и придатках;

Пороки развития матки;

Бесплодие;

Невынашивание беременности;

Неразвивающаяся беременность;

Преждевременные роды;

Мертворождение;

Смерть в неонатальном периоде;

Рождение детей с генетическими заболеваниями и аномалиями развития;

Рождение детей с низкой или крупной массой тела;

Осложненное течение предыдущей беременности (угроза прерывания, гестоз и др.);

Бактериально-вирусные гинекологические заболевания (генитальный герпес, хламидиоз, ЦМВ-инфекция, сифилис, гонорея и др.).

III. Экстрагенитальные заболевания:

Сердечно-сосудистые:

Пороки сердца,

Гипертензивные расстройства;

Заболевания мочевыделительных путей;

Эндокринопатия;

Болезни крови;

Болезни печени;

Болезни легких;

Заболевания соединительной ткани;

Острые и хронические инфекции;

Нарушение гемостаза.

IV. Осложнения беременности:

Рвота беременных;

Угроза прерывания беременности;

Кровотечение в первой и второй половине беременности;

Гестоз;

Многоводие;

Маловодие;

Плацентарная недостаточность;

Многоплодие;

Анемия;

Rh- и АВО-изосенсибилизация;

Обострение вирусной инфекции (генитальный герпес, ЦМВ-инфекция и др.);

Анатомически узкий таз;

Неправильное положение плода;

Переношенная беременность;

Индуцированная беременность.

V. Состояние плода:

Задержка внутриутробного развития;

Хроническая гипоксия;

Пороки развития;

Гемолитическая болезнь.

Приложение 3

Гравидограмма

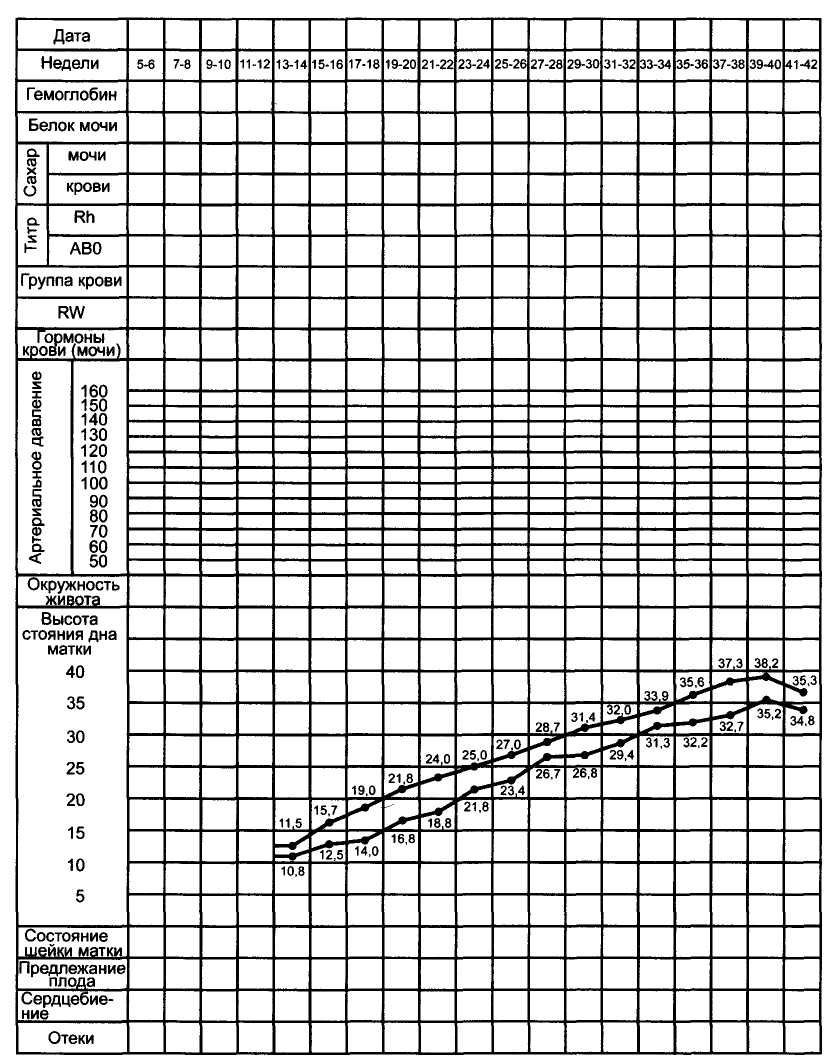

На гравидограмме (наиболее важные фрагменты представлены ниже на рисунке) регистрируют основные показатели рутинного клинического и лабораторного обследования беременных. Она удобна для визуальной оценки предложенных параметров в динамике беременности.

Показатели, указанные в первых графах, следует записывать в их числовом выражении. В шкале «АД» отмечают точками показатели систолического и диастолического давления, соединяя последовательно их линиями, что поможет составить график динамики АД при наблюдении за беременной. Особое внимание необходимо обращать на динамику высоты стояния дна матки, которая представлена доверительными интервалами ее нормы.

При очередном визите беременной точкой указывают соответствующую величину, полученную при измерении высоты дна матки. Точки соединяют между собой по мере динамики наблюдения и таким образом вычерчивают кривую линию. Кривая, вышедшая при повторных измерениях за пределы указанных интервалов, характерных для плода с нормальной массой, требует выяснения причин и дополнительного обследования (УЗИ, гормоны, биохимические показатели и др.). Кривая высоты дна матки на нижней границе или ниже доверительного интервала указывает в большинстве случаев на задержку развития плода, а на верхней границе нормы характерна для плодов с крупной массой, многоплодия или многоводия.

Состояние шейки матки оценивают в баллах, особенно у женщин с риском преждевременного прерывания беременности. Для балльной оценки состояния шейки матки используют видоизмененную шкалу Бишопа, приведенную ниже.

¦ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ В БАЛЛАХ

При суммарной оценке 4 балла хирургической коррекции шейки матки не требуется в момент наблюдения, а при оценке 5-8 баллов она необходима (возможна). Для более точной диагностики желательно проводить ультразвуковое исследование для оценки степени раскрытия истмической части матки. Перешеек матки меньше 0,8 см оценивают в 1 балл, при его значении больше 0,8 см - в 2 балла.

Величину прибавки массы тела отмечают у беременных нормостенического телосложения [массоростовой показатель (МРП) 38,13 + 3,07 %], с избыточной (МРП 48,36 ± 6,31 %) и недостаточной (МРП 32,25 ± 1,88 %) массой тела. Интервалы между двумя указанными линиями означают параметры нормальной прибавки массы в соответствии с весовыми категориями. При очередном осмотре величину прироста массы указывают точками, соединяя их линией. Для ориентировки нормальной прибавки массы тела в гравидограмме представлены верхняя и нижняя граница нормы в определенные сроки беременности. Женщины с первоначальной недостаточной массой тела могут больше прибавлять в весе, чем остальные беременные.

При отсутствии видимых отеков разгрузочные дни у этой категории беременных нужно проводить после тщательного обследования, поскольку они угрожаемы на преждевременные роды и рождение детей с низкой массой тела. Общая прибавка массы тела у всех беременных (с ранних сроков до 40 нед) менее 7 кг или отсутствие ее нарастания в течение нескольких визитов может указывать на задержку развития плода, в связи с чем требуется проведение дополнительного обследования.

Приложение 4

Тест движений плода (ТДП)

В комплексной оценке состояния внутриутробного плода большое значение имеет его двигательная активность. Уменьшение движений плода или изменение их характера нужно рассматривать как симптом нарушения его состояния. Тест движений плода «Считай до 10» регистрирует сама беременная ежедневно, начиная с 28-й недели и до родов на специальной карте. На рисунке представлен фрагмент ТДП в течение 1 нед, где отмечено крестиком в графе число его движений за 12 ч, начиная с 9.00. При 10-м шевелении плода его время отмечают крестиком в графе, соответствующей сроку беременности и дню недели (день недели обозначен первыми буквами), после чего дальнейший счет прекращают. При очередном визите беременная предъявляет врачу тест движений плода (в приложении представлена лишь 28-я неделя).

Ф. И. О.______________________________

Адрес _______________________________

Дом. телефон_________________________

Начато _____________________ при сроке беременности _______недель.

Когда почувствуете 10-е движение, отмечайте в таблице время и больше не считайте.

Например: 10-е движение зарегистрировано между 13.00 и 13.30 и отмечено в клетке А.

Если с 9.00 до 21.00 почувствовали менее 10 движений, отметьте только их число за это время в нижней части таблицы (клетки Б и В).

Запомните:

Если в течение дня наблюдается менее 10 движений плода, немедленно обращайтесь к врачу, жизнь Вашего ребенка в опасности.

Кроме теста «Считай до 10", можно использовать подсчет числа движений плода в течение 1 ч 3 раза в день (7.00-8.00, 12.00-13.00, 18.00 - 19.00). Снижение числа шевелений плода до 10 и менее за 12 ч или 3 и менее за 1 ч (в каждом измеряемом интервале) рассматривается как сигнал тревоги и требует кардиомониторного контроля.

Приложение 5

Схема динамического наблюдения беременных и родильниц

Динамическому наблюдению подлежат все беременные, начиная с самых ранних сроков беременности (до 12 нед), и родильницы.

При нормальном течении беременности здоровой и практически здоровой женщине рекомендуется посещать женскую консультацию, имея на руках все анализы и заключения врачей через 7- 10 дней после первого обращения, а затем 1 раз в месяц до 28 нед; 2 раза в месяц после 28 нед. При выявлении соматической или акушерской патологии частота посещений возрастает.

Беременная должна быть осмотрена терапевтом, стоматологом, отоларингологом, окулистом, при показаниях - другими специалистами (хирургом, эндокринологом и др.) и при необходимости санирована. Во время беременности женщина должна быть обследована в обязательном порядке на группу крови и резус-принадлежность, RW - трижды, ВИЧ - дважды.

Помимо этого, учитывая внедрение новых технологий в практические учреждения, рекомендуется в процессе беременности 3-кратное ультразвуковое исследование матки и плода в соответствии с триместрами беременности, а также исследование крови при первом посещении на возбудителей TORCH-комплекса (токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирус, простой герпес) и носительство вирусов гепатита В и С, которое повторяется в III триместре беременности.

Объем обследования беременных при акушерской, экстрагенитальной патологии и отдельных факторах риска включает, помимо указанного, перечень исследований, предусмотренный при физиологической беременности.

Приложение 6

Показания для направления на медико-генетическое консультирование

1. Возраст беременной 35 лет и более.

2. Наличие у одного из супругов хромосомной перестройки или порока развития.

3. Наличие в анамнезе детей с:

Наследственными болезнями обмена;

Наследственными болезнями, сцепленными с полом;

Врожденной гиперплазией коры надпочечников;

Врожденными пороками развития - изолированными или множественными;

Хромосомными заболеваниями;

Умственной отсталостью.

4. Наличие вышеперечисленной патологии среди родственников.

5. Кровнородственный брак.

6. Привычное невынашивание беременности неясного генеза.

7. Неблагоприятные воздействия в ранние сроки беременности (заболевания, диагностические или лечебные процедуры, прием медикаментозных средств).

8. Осложненное течение беременности (угроза прерывания с ранних сроков, не поддающаяся терапии, многоводие).

9. Патология плода, выявленная при ультразвуковом исследовании.

10. Изменение показателей скринирующих факторов: ?-фетопротеина, хорионического гонадотропина, эстриола, 17-оксипрогестерона.

11. Наличие у супругов вредностей, связанных с профессией.

12. Первичная аменорея, нарушения менструального цикла неясного генеза.

Направлять на медико-генетическую консультацию предпочтительно вне беременности или в ее ранние сроки (6-8 нед), с подробными выписками о течении предыдущих беременностей, родов, состоянии новорожденного, результатах его обследования, с указанием данных патолого-анатомического исследования.

Приложение 7

Программа санитарно-просветительных занятий с беременными акушера-гинеколога в «Школе материнства»

Занятие 1

I. Жизнь до рождения.

1. Краткие сведения о строении и функционировании половой системы.

2. Женские и мужские половые клетки.

3. Зарождение новой жизни.

3.1. Оплодотворение.

3.2. Признак беременности.

3.3. Физиологические изменения в организме женщины и периоды беременности (I триместр - период адаптации, II триместр - период равновесия, III триместр - период усталости).

3.4. Рост и развитие внутриутробного плода по месяцам беременности, его эмоциональное восприятие окружающей среды.

3.5. Роль плаценты и амниотической жидкости в жизнеобеспечении плода.

4. Факторы риска беременности.

4.1. Что такое факторы риска?

4.2. Влияние здоровья родителей на здоровье будущего малыша.

4.3. Роль наследственности.

4.4. Алкоголь и курение родителей как вредные факторы развития перинатальной патологии.

4.5. Влияние других неблагоприятных факторов на плод (производственных, инфекционных, лекарственных, радиационных и др.).

4.6. Осложнения беременности.

5. Медицинское наблюдение за развитием беременности.

5.1. Важность раннего медицинского контроля за здоровьем беременной и плода.

5.2. Частота посещений акушера-гинеколога.

5.3. Необходимость выполнения рутинного объема медицинского обследования во время беременности.

5.4. Знакомство с использованием современных инструментальных методов слежения за состоянием здоровья матери и плода.

6. Использование самими беременными некоторых тестов для оценки развития беременности и состояния плода.

Занятие 2

II. Гигиенические правила в период беременности.

1.2. Планирование режима дня и отдыха.

1.3. Половая жизнь.

2. Питание - как важный фактор дня правильного развития беременности.

2.1. Понятие о калорийности пищи и сбалансированном рационе продуктов питания.

2.3. Жидкость и витамины.

2.4. Особенности питания при патологических состояниях (ранний токсикоз, запоры, гипертензия, заболевание почек и т. д.).

3. Личная гигиена.

3.1. Значение соблюдения чистоты тела (уход за кожей, зубами, половыми органами и т. д.).

3.2. Одежда, обувь, белье.

3.3. Подготовка молочных желез к будущему кормлению.

3.4. Использование природных факторов для закаливания и оздоровления организма.

4. Гигиеническая гимнастика.

4.1. Обучение комплексу физических упражнений в зависимости от срока беременности.

4.2. Умение расслабляться - «быстрый отдых».

5. Психоэмоциональная эволюция женщины во время беременности.

5.1. Психическая адаптация женщины к беременности.

5.2. Роль семьи в психической и физической поддержке беременной.

Занятие 3

III. Подготовка к «родам без страха».

1. Календарные сроки наступления родов.

2. Предвестники родов.

3. Подготовка к поступлению в родильный дом.

4. Периоды родов и их продолжительность.

5. Управление родами.

5.1. Значение правильного и спокойного поведения матери в родах.

5.2. Доверие к медицинскому персоналу и необходимость выполнения всех его рекомендаций.

5.3. Использование различных способов дыхания для благополучного течения родов.

5.4. Приемы обезболивания родов.

5.5. Аутотренинг и точечный массаж для укрепления психоэмоционального состояния в родах.

6. Рождение ребенка и первые часы после родов.

7. Лечебная гимнастика в послеродовом периоде.

8. Информация о помощи юрисконсульта по защите законодательных прав материнства.

Приложение 8

Программа занятий педиатра с беременными в «Школе материнства»

Занятие 1

I. Ребенок родился.

1. Понятие о доношенности новорожденного (масса и длина тела, другие признаки доношенности).

1.1. Анатомо-физиологические особенности новорожденного.

1.2. Явление «гормонального» кризиса у новорожденной девочки.

1.3. Совместное пребывание матери и ребенка в родильном доме.

1.4. Соблюдение правил личной гигиены при контакте с новорожденным.

1.5. Важность грудного вскармливания и режим кормления новорожденного.

1.6. Техника прикладывания ребенка к груди.

1.7. Подготовка новорожденного к выписке из акушерского стационара.

Занятие 2

II. Уход за новорожденным в семье.

2. Правила и предметы ухода за новорожденным.

2.1. Предметы ухода.

2.2. Туалет ребенка, его купание.

2.3. Уход за кожей и пупочной ранкой.

2.4. Широкое пеленание.

2.5. Режим дня новорожденного.

3. Вскармливание новорожденного.

3.1. Соблюдение режима грудного кормления.

Для определения правильного вскармливания необходимо взвешивание новорожденного.

4. Влияние вредных факторов на здоровье новорожденного (курение, алкоголь в семье).

4.1. Недопустимость курения и приема алкоголя родителями.

4.2. Опасность самолечения.

5.1. Приемы массажа новорожденного.

5.2. Техника измерения температуры тела.

5.3. Пользование очистительной клизмой и газоотводной трубкой.

5.4. Приемы пользования грелкой.

5.5. Применение согревающих компрессов.

5.6. Правильная подготовка питья и дачи лекарства при его назначении врачом.

Приложение 9

Родовой сертификат

Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации № 701 от 28 ноября 2005 г. с 1 января 2006 г. введен в действие «Родовой сертификат», утверждены его форма, инструкция по его заполнению, порядок обеспечения родовыми сертификатами государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, их учета и хранения.

Родовой сертификат выдается женщинам при сроке беременности 30 нед и выше (при многоплодной беременности - с 28 нед) государственными и муниципальными учреждениями (отделениями) здравоохранения, оказывающими медицинскую помощь женщинам в период беременности и родов, имеющими лицензию на медицинскую деятельность в части осуществления работ и услуг по специальности «акушерство и гинекология».

Талон № 1 родового сертификата, предназначенный для оплаты учреждениям здравоохранения медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности на амбулаторно-поликлиническом этапе (женская консультация).

Талон № 2 родового сертификата, предназначенный для оплаты учреждениям здравоохранения медицинской помощи, оказываемой женщинам во время родов в родильных домах (отделениях), перинатальных центрах.

Обеспечение родовыми сертификатами осуществляет фонд социального страхования Российской Федерации. Ответственность за получение, распределение и хранение родовых сертификатов, а также за их учет и отчетность по ним несут руководители и главные бухгалтеры исполнительных органов фонда, женских консультаций, родильных домов.

Порядок финансирования и условия оплаты услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и родов, определены Постановлением Правительства РФ от 30.12.2005 г. № 852 и приказом Минздравсоцразвития России № 5 от 10.01.2006 г. Услуги по медицинской помощи в период беременности на амбулаторно-поликлиническом этапе оплачиваются указанным учреждениям в размере 2000 руб. за каждую женщину. В женской консультации женщина должна наблюдаться не менее 12 нед. Для работающих женщин родовой сертификат выдается одновременно с листком нетрудоспособности. Услуги по медицинской помощи в период родов в родильных домах (отделениях), перинатальных центрах оплачиваются указанным учреждениям в размере 5000 руб. за каждую женщину.

В случае преждевременных родов родовой сертификат может быть выдан женщине в более ранние сроки при получении из родильного дома информации о родах.

Отметка о выдаче родового сертификата делается в обменной и амбулаторной карте, в родильном доме - в истории родов.

Состав специалистов, получающих дополнительные средства за счет родового сертификата, определяется руководителем медицинского учреждения. Средства на оплату услуг, перечисленные региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, расходуются учреждениями (их структурными подразделениями), в которых была оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, на оплату труда медицинских работников (в размере не менее 60 % от суммы указанных средств) и оснащение медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения (кроме капитальных вложений и коммунальных услуг), а также учреждениями, в которых была оказана медицинская помощь женщинам в период родов, на оплату труда медицинских работников (в размере не менее 40 % от суммы указанных средств), обеспечение лекарственными средствами и оснащение медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения (кроме капитальных вложений и коммунальных услуг).

Оплата осуществляется на основе трудового договора между региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации и государственным (муниципальным) учреждением здравоохранения об оплате услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и(или) родов.

Учреждения, оказывающие медицинскую помощь на платной основе, родовые сертификаты не получают.

Введение родового сертификата должно способствовать повышению качества акушерской помощи.

Экстрагенитальная патология (ЭГП)‒ это множество заболеваний и синдромов, влияющих на протекание беременности, не имеющих отношения к гинекологическим отклонениям и осложнениям беременности в области акушерства. Однако велика опасность влияния ЭГП на летальный исход матерей и новорожденных.

В связи с этим беременной женщине настоятельно рекомендуют наблюдаться у семейного врача и узкопрофильных специалистов в период и после родов для диагностики, а также коррекции заболевания и благополучного протекания беременности и родов.

Классификация ЭГП

Экстрагенитальная патология может быть вызвана различными болезнями по характеру и влиянию на беременных и новорожденных, поэтому могут быть назначены разные методы лечения. В результате этого экстрагенитальные заболевания подразделяются на несколько видов:

По данным статистики, уровень экстрагенитальной патологии у беременных увеличивается с каждым годом и достигает 60-70% вынашивающих плод молодых женщин.

Примерно 30% беременных вынашивают новорожденных без токсикозов на протяжении всего срока беременности, угрозы выкидыша, ЭГП и рождают малышей без патологических отклонений.

Благодаря современной медицине, правильному наблюдению и адекватному лечению беременных при необходимости, во множестве случаев женщинам с ЭГП удается благополучно выносить и родить здорового малыша.

Также все значимые экстрагенитальные патологии можно разделить на два класса:

| Значимая экстрагенитальная патология (ЭГП) | ||

|---|---|---|

| Первичная ЭГП

(не связанная с беременностью) |

Вторичная ЭГП

(возникшая в период беременности) |

|

| Хроническая форма | Острая форма | Патологические состояния, возникающие непосредственно во время беременности и внезапно проходящие после родов. К самым распространенным заболеваниям относят:

|

Патологии, возникшие до наступления беременности в результате заболеваний:

|

Патологии, впервые возникшие во время беременности в результате

|

|

Многим беременным женщинам с экстрагенитальными патологиями после диагностики запрещается рожать естественным путем, чтобы избежать физических и эмоциональных нагрузок. Это обусловлено заболеваниями, которые могут приводить к тяжелым последствиям, в связи с чем назначается плановое кесарево сечение.

Затруднения с диагностикой и лечением, вызванные ЭГП

С экстрагенитальной патологией связано множество проблем, правильное разрешение которых требует времени на изучение. Некоторые трудности, вызванные ЭГП, являются объективными, другие же могут быть и атрогенными, т. е. развивающимися на психологическом уровне, после контакта между врачом и пациентом.

Трудности, вызванные ЭГП, могут быть связанны непосредственно с матерью и/или перинатальным процессом. Материнские сложности, в свою очередь, подразделяются на два вида: соматического или терапевтического действия и акушерского.

Соматические и терапевтические сложности

Соматические или терапевтическиезатруднениявызваныотрицательным воздействием беременности на экстрагенитальные заболевания, т. е. возникают сложности в проведении диагностики и необходимого лечения беременных из-за наличия плода.

Течение беременности в зависимости от срока делится на разные фазы, в период которых происходят различные изменения в женском организме. Именно эти метаболические перемены могут негативно влиять на разные заболевания соматического характера.

Течение беременности в зависимости от срока делится на разные фазы, в период которых происходят различные изменения в женском организме. Именно эти метаболические перемены могут негативно влиять на разные заболевания соматического характера.

Например, нормальные гестационные (в период беременности) изменения кровообращения имеют отрицательное влияние на сердечные заболевания. У беременных женщин происходит увеличение объема циркулирующей крови и сердечного выброса, уменьшение сосудистого сопротивления, что приводит к прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний.

Беременность также негативно влияет на сахарный диабет. Увеличение уровня гормонов у будущих мам делает более нестабильным течение болезни. У пациенток, не страдающих сахарным диабетом, снижается содержание глюкозы в крови. Это связано с потреблением глюкозы плодом.

Также можно отметить, что для женщин, вынашивающих плод, характерно состояние повышенной концентрации инсулина в плазме крови по отношению к составу глюкозы.

На разных сроках беременности (в первом триместре и на последних неделях) изменяется потребность в инсулине, что может приводить к сильному снижению или увеличению сахара в крови.

Во время антенатального периода (вынашивание плода) происходит обострение варикозных заболеваний, венозной недостаточности и учащение образование тромбов в венозной системе.

Во время антенатального периода (вынашивание плода) происходит обострение варикозных заболеваний, венозной недостаточности и учащение образование тромбов в венозной системе.

Вызвано прогрессирование этих болезней увеличением концентрации женского стероидного гормона прогестерона, в результате чего происходит снижение тонуса венозных стенок,увеличение вен в диаметре, также происходит повышение проницаемости сосудов, появляется склонность к отечности.

Инфекционные заболевания мочевых путей обуславливаются действием прогестерона, увеличивается уровень pH в моче, увеличивается объем мочевого пузыря.

Это только часть самых распространенных болезней, относящихся к ЭГП, на которые отрицательно влияет период беременности. Семейный врач или участковый терапевт должен знать симптомы и методы неотложных лечений заболеваний ЭГП у беременных, а также уметь вовремя оказать квалифицированную помощь. Существует целый ряд заболеваний, на который положительно влияет антенатальный период, в результате чего происходит ремиссионный процесс течения болезни, снижается потребность диагностики и лечения, к примеру, при болезнях язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, ревматоидных артритах и др.

Акушерские сложности

Акушерские затруднения‒это негативное воздействие ЭГП на развитие и протекание беременности, благоприятный родовой процесс и послеродовой период, возможное возникновение проблем, связанных с угрозой прерывания беременности либо срочного родового процесса раньше срока.

Сложности, связанные с перинатальным процессом, зависят от сложности болезни. Они имеют влияние экстрагенитальной патологии на плод, медицинских препаратов, а также недоношенности.

В зависимости от характерности заболевания возможно появление опасности отслоения плаценты, досрочного родового процесса, а также судорог детей и рожениц, что часто приводит к летальному исходу.

Сложности в диагностировании и терапии

Осложнения диагностики во время беременности вызывают нетипичные симптомы для протекания заболевания, например, резкая боль, вызванная аппендицитом, может не иметь ярко выраженных болевых симптомов. Атипичные симптомы могут быть при таких болезнях брюшной полости, как кишечная непроходимость, острый панкреатит, печеночная колика и мн. др.

Возможна симуляция симптомов ЭГП, что связано непосредственно с самой беременностью. Так, диагностика гепатита может быть признана острым жировым гепастозом либо акушерским холестазом, потому что на фоне антенатального периода эти заболевания имеют схожие симптомы.

Возможна симуляция симптомов ЭГП, что связано непосредственно с самой беременностью. Так, диагностика гепатита может быть признана острым жировым гепастозом либо акушерским холестазом, потому что на фоне антенатального периода эти заболевания имеют схожие симптомы.

Во время нормального протекания беременности, в организме женщины увеличиваются нормы многих показателей, важно на них обращать внимание, т. к. повышение одних и тех же показателей может указывать не только на беременность, но и на присутствие серьезной патологии.

Довольно часто встречаются ложные изменения показателей диагностики на фоне беременности, поэтому только опытные специалисты могут поставить правильный диагноз. При сомнениях врач может назначать дополнительные исследования и анализы для уточнения правильности поставленного диагноза.

К сожалению, врачи не в состоянии повлиять на точность и методы обследований, поэтому очень важна профилактика заболеваний, которые могут повлечь за собой экстрагенитальную патологию.

Ограниченность лечения и диагностикиявляетсяеще одной довольно распространенной проблемой. Эта сложность напрямую связана с опасностью для жизнедеятельности плода. Многие медикаменты оказывают побочные влияния, которые возможны только в период беременности. Например, некоторые препараты обладают тормозящим либо стимулирующим двигательную маточную активность действием.

Во время беременности при экстрагенитальных патологиях запрещены:

Во время беременности при экстрагенитальных патологиях запрещены:

- инвазивная диагностика (забор биологического материала плода для дальнейшего исследования);

- лечение радиоактивным йодом;

- практически не проводятся хирургические операции, т. к. слишком велик риск выкидыша и повреждение плода.

Однако современные технологии активно развиваются, что позволяет расширять спектр возможностей лечения и диагностики в антенатальный период, делая его абсолютно безопасным для здоровья матери и плода. Наилучшим методом лечения ЭГП все-таки остается профилактика, во избежание необратимых последствий.

Профилактические меры и терапия ЭГП у беременных

Профилактика является самым действенным способом для нормального течения антенатального периода при состояниях экстрагенитальных патологий. В целях профилактики абсолютно всем беременным, а также женщинам, планирующим материнство, акушеры-гинекологи назначают и рекомендуют:

В целях лечения беременным женщинам на разных триместрах с экстрагенитальной патологией назначают лекарственный препарат Утрожестан в сочетании с другими медикаментами, способствующими угасанию очага заболевания. Утрожестан является синтетическим аналогом прогестерона, назначают как перорально, так и интравагинально для сохранения плода на разных сроках беременности. Подробнее о том, как пить Утрожестан при беременности, вы можете узнать

Пациентка А., 28 лет. Поступила с диагнозом экстрагенитальная патология на фоне обострения апластической анемии, беременность 15-16 недель. Была рекомендована госпитализация в стационар на постоянной основе с максимальной изоляцией. Были назначены глюкокортикоиды, переливание крови ‒ 2,5 л., терапия сопровождения.

В сроке 27-28 недель появились признаки прерывания беременности. Был назначен Утрожестан. На 32-й неделе у пациентки наблюдались различные кровоточащие симптомы, развилась кислородная недостаточность плода. На 35 неделе было сделано кесарево сечение. Родилась девочка: вес 1930 грамм, рост 42 см. Мама и ребенок здоровы, выписали на шестнадцатые сутки.

Пациентка К., 27 лет. Поступила с диагнозом системная красная волчанка, множественными висцеральными поражениями, анемией беременных; беременность 24-25 недель. Была рекомендована госпитализация в стационар. Был назначен Утрожестан, постельный режим. Утрожестан отменили на 35-й неделе. В 38 недель наступил срочный родовой процесс. Родилась девочка: вес 2830 грамм, рост 49 см. Мама и ребенок здоровы, выписали на пятые сутки.

Во всех случаях с экстрагенитальными патологиями больным был назначен Утрожестан, в связи с тем, что именно этот препарат имеет целый ряд преимуществ:

Как показывает практика, почти все заболевания ЭГП хорошо поддаются терапии, если соблюдаются профилактические меры, грамотно проводится диагностирование, выполняются рекомендации лечащего врача, своевременно по необходимости оказана специализированная медицинская помощь. Здоровья вам и вашим деткам!

Экстрагенитальная патология (ЭГП) - это многочисленная группа разнообразных и разнозначимых болезней, синдромов, состояний у беременных женщин, объединенных лишь тем, что они не являются гинекологическими заболеваниями и акушерскими осложнениями беременности.

Если говорить сегодня об индексе здоровья беременных, то в лучшем случае 40 % всех беременных женщин вынашивают беременность без осложнений, то есть без токсикозов беременных и без экстрагенитальных заболеваний. Но наличие позднего токсикоза беременности (ПТБ) в 60—70 % обусловлено скрытой или хронической экстрагенитальной патологией. Углубленный анализ течения беременности позволяет утверждать, что неосложненно протекает беременность только в 20 % и наличие экстрагенитальной патологии (ЭП) в 30—40 %, ПТБ — в 17 %. Угроза прерывания беременности в 12 % несомненно влияет на внутриутробное развитие плода и его дальнейшее развитие. При этом можно отметить, что ПТБ и угроза выкидыша (УВ) тоже являются проявлением ЭП.

Экстрагенитальная патология является тем неблагоприятным фоном развития беременности, на котором сокращаются или ограничиваются возможности адаптационных механизмов, а также усугубляются все осложнения, возникающие во время беременности, родов и послеродовом периоде.

Поскольку к ЭГП относится огромное множество разнозначимых заболеваний, очень важно в клинических целях разделить ее на значимую и незначимую или точнее на малозначимую. К малозначимым или незначимым видам ЭГП относятся те болезни или состояния, при которых показатели материнской и перинатальной смертности, частота осложнений беременности, родов и послеродового периода, перинатальная заболеваемость не отличаются от общепопуляционных. Иными словами, это такая патология, которая практически не влияет на течение и исходы беременности, состояние плода и новорожденного.

Значимая ЭГП - многочисленная группа болезней или состояний

, которые в различной степени влияют на вышеуказанные показатели.

Раннее выявление экстрагенитальной патологии в условиях женской консультации важно для профилактики акушерской патологии у женщины и перинатальной патологии у новорожденных, т.к. экстрагенитальные заболевания значительно повышают риск предстоящих родов.

В настоящее время при большинстве экстрагенитальных заболеваниях возможно благополучно провести беременность и роды при условии правильного наблюдения за женщиной во время беременности, а при необходимости и назначении специального лечения. Частота экстрагенитальной патологии довольно велика. По данным различных авторов пороки сердца наблюдаются у 2-5% беременных, гипертоническая болезнь у 1,5-2,5%, заболевания почек - у 5-6%, диабет - у 1-2%, заболевания желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы - у 1-3% и т.д. По самым скромным подсчетам экстрагенитальная патология диагностируется у 15-20% беременных. По данным отчета акушерских стационаров 70% имеет экстрагенитальную патологию и только 30% абсолютно здоровые женщины.

Как уже говорилось, ЭГП - это множество разнообразных заболеваний. Поэтому возникает настоятельная необходимость их систематизации.

С нашей точки зрения, всю ЭГП можно разделить на не связанную с беременностью , или первичную, и связанную с беременностью , вторичную.

Первая, в свою очередь, делится на хроническую, существовавшую до наступления беременности, и острую, впервые возникшую во время беременности. Хроническая ЭГП представлена множеством заболеваний, среди которых наибольшее значение в акушерстве имеют сердечно-сосудистые, бронхолегочные, печени, почек, эндокринные и др . К острой ЭГП относятся инфекционные заболевания, пневмония, хирургические болезни, гемобластозы . Конечно, при беременности у женщины может развиться и любое другое заболевание, в т.ч. такое, которое в будущем у нее сохранится, перейдя в хроническую форму (гломерулонефрит, системная красная волчанка, тиреотоксикоз и т.п.), однако для клиники ЭГП оно является острым, впервые возникшим у ранее здоровой женщины.

Особую группу составляет вторичная ЭГП, которая включает состояния, этиологически связанные с беременностью и, как правило, проходящие по ее окончании. В большинстве случаев известно, за счет каких анатомических, физиологических или биохимических изменений, присущих самой беременности, возникает то или иное состояние. Эта вторичность по отношению к беременности подчеркивается и в самих названиях этих состояний присутствием термина «беременность» или производного от него. Наиболее частые и наиболее значимые виды вторичной ЭГП: анемия беременных, гестационная гипертензия, гестационный диабет, гестационный пиелонефрит, тромбоцитопения беременных, холестатический гепатоз беременных (акушерский холестаз), острая жировая дистрофия печени, перипартальная кардиомиопатия, несахарный диабет беременных, дерматоз беременных (существует много вариантов ассоциированной с беременностью дермопатии, каждый из которых имеет свое название), гестационный гипертиреоз, глюкозурия беременных, гингивит беременных.

Беременность дестабилизирует, делает более лабильным течение сахарного диабета. «Повинны» в этом появляющиеся плацентарные гормоны и существенно возрастающий при беременности уровень обычных гормонов, обладающих контринсулярным действием (плацентарного лактогена, эстрадиола, пролактина, кортизола). Определенный вклад вносит потребление глюкозы плодом, что ведет к нормальному у недиабетических пациенток снижению гликемии натощак. Развитие плода также требует более высокой постпрандиальной гликемии с более медленным возвратом к исходной концентрации глюкозы. Для беременности в целом характерно состояние инсулинорезистентности. Следует также отметить существенные изменения потребности в инсулине в различные сроки гестационного периода, что создает условия для гипогликемии (в І триместре и после 36-37 нед), гипергликемии и кетоза.

Беременность способствует прогрессированию варикозной болезни и хронической венозной недостаточности, учащению венозных тромботических осложнений. Причин этому достаточно много. В связи с повышением концентрации прогестерона снижается тонус венозной стенки, увеличивается диаметр вен; растет гидростатическое давление в венах нижних конечностей и малого таза, так как повышается внутрибрюшное давление, наступает компрессия нижней полой вены, в итоге замедляется венозный кровоток. В связи с гиперэстрогенемией повышается сосудистая проницаемость и, соответственно, склонность к отекам; возрастает концентрация фибриногена, VIII и ряда других факторов свертывания крови, снижается ее фибринолитическая активность, а после родов в кровь поступает значительное количество тканевого фактора.

Более частому проявлению инфекций мочевых путей у беременных способствуют расширение мочеточников вследствие миорелаксирующего действия прогестерона; механическое затруднение уродинамики (в основном справа) из-за сдавления мочеточников беременной маткой и яичниковыми венами; повышение рН мочи; появление иногда пузырно-мочеточникового рефлюкса; увеличение объема мочевого пузыря; гиперкортизолемия и др.

Неблагоприятное влияние ЭГП на течение беременности, родов и послеродового периода многообразно и зависит от характера и тяжести основного заболевания. Многие экстрагенитальные заболевания предрасполагают к развитию акушерских осложнений. Можно сказать, что артериальная гипертензия повышает риск преждевременной отслойки плаценты и эклампсии, все гемофилические состояния - раннего послеродового кровотечения, сахарный диабет - аномалий родовой деятельности, дистресса плода в родах, дистоции плечиков, инфекция мочевых путей - преждевременных родов и т.д.

Необходимость необычного способа родоразрешения, обусловленного не акушерской ситуацией, а показанного в связи с ЭГП матери, - объективно существующая проблема. Ясно, что речь идет о кесаревом сечении, например при аневризме аорты, портальной гипертензии или после геморрагического инсульта.

Анемия беременных

Потребность в алиментарном железе во время беременности составляет 800 мг Fe. Из них 300 мг идет к плоду, а 500 мг на построение эритроцитов.

Анемия беременных часто железодифицитная. Диагноз ставится при ¯ Hb 100 г/л, при Hb 110-115 г/л необходимо проводить лечение. Анализ крови проводится 2 раза за беременность, в цивилизованных странах в 28 недель беременности определяется сывороточное железо. Этиология железодифицитной анемии.

1. Дефицит Fe в диете.

2. Потери во время менструации, ¯ тканевого железа, хотя Hb может быть нормальным.

3. Предыдущая беременность (физиологический интервал между родами 3 года).

4. Дефицит фолиевой кислоты (мегалобластическая анемия)

5. Снижение Hb наблюдается в норме за счет разведения крови (увеличение ОЦК при беременности)

При приобретенной анемии страдает в основном мать, т.к. плод захватывает железо из крови матери. Если сывороточное железо в норме, необходимо заподозрить дефицит фолиевой кислоты. Дефицит фолиевой кислоты (мегалобластическая анемия) наблюдается у женщин со сниженным (¯) потреблением животных белков, мало свежих овощей в рационе. Лечение - диета, 1 мг фолиевой кислоты, железа сульфат усваивается только 200 мг в сутки. Препараты железа назначают до 600 мг в сутки (не более), т.е. по 300 мг 2 раза в день до еды, если есть боли в желудке, то во время еды или после еды. Парентерально можно назначать во время беременности только в/мышечно - феррумлек, т.к. в/венное введение F++ может оказывать повреждающее действие на плод. Если анемия не поддается лечению, показана стернальная пункция для получения костного мозга. При анемии Hb ¯ 60 г/л показана гемотрансфузия.

Врожденные анемии способствуют увеличению материнской и перинатальной смертности.

Болезни сердца и беременность:

Гипертоническая болезнь. Гипертензия диагностируется у 7% всех беременных, она дает примерно 22% случаев перинатальной смерти и в 30% материнскую смертность. При постановке диагноза у беременных используют 4 критерия:

1. Повышение систолического АД до 140/ мм рт. ст.

2. Повышение диастолического АД до /90 мм рт. ст.

3. Стойкое повышение систолического АД более чем на 30 мм рт. ст. от исходного.

4. Повышение диастолического АД более чем на 15 мм рт. ст. от исходного.

О стойком повышении АД свидетельствует - -АД хотя бы при 2-х кратном измерении с интервалом в 6 часов. Для решения вопроса о диагнозе гипертонической болезни при беременности - необходимо выявить гипертензионный анамнез до беременности. Если имеется -АД во II триместре беременности это гестоз.

Семейный врач наблюдает беременных с самой различной экстрагенитальной патологией, и ему гораздо легче, чем акушеру, оценить степень риска для здоровья и жизни пациентки при том или ином заболевании, на фоне которого развилась беременность или которым она осложнилась.В настоящее время число женщин, страдающих экстрагенитальной патологией (ЭГП) и желающих иметь ребенка, неуклонно возрастает. Семейный врач наблюдает их до беременности, во время беременности и после родов, поэтому в его задачу входит как прегравидарная подготовка своих пациенток, желающих стать матерями, так и обеспечение максимально физиологичного протекания беременности на фоне постоянной коррекции ЭГП.

Артериальная гипертензия:

Вне беременности повышенным считается артериальное давление, превышающее цифры 140/90 мм рт. ст. В период беременности при таком уровне начинается нарушение маточно-плацентарного кровообращения. Если до беременности женщина страдала гипотонией, то повышение систолического давления на 30 % и диастолического на 15 % свидетельствует о гестационной гипертензии.Различают функциональные нарушения регуляции сосудистого тонуса, приводящие к повышению артериального давления, - вегетососудистые дистонии, которые встречаются у 45 % беременных и гипертоническую болезнь, которая проявляется, по разным данным, от 4 до 30 % беременных.

Для состояния маточно-плацентарного кровообращения крайне неблагоприятны резкие и быстрые колебания артериального давления, сказывающиеся на состоянии как матери, так и плода.

Артериальная гипертензия является одним из предрасполагающих факторов, приводящих к преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты, причиной гипертензионной энцефалопатии, нарушений мозгового кровообращения, отслойки сетчатки и кровотечений. Гестоз второй половины беременности особенно тяжело протекает на фоне гипертонической болезни.

Вегетососудистая дистония по гипертоническому типу может встречаться у беременных любого возраста. Обычно артериальное давление повышается при отрицательных эмоциях, стрессах, легко купируется седативными средствами. Повышаются только цифры систолического давления, тогда как диа-столическое остается на прежнем уровне.

Эссенциальная артериальная гипертензия характеризуется повышением как систолического, так и диастолического давления, обычно у женщин старше 30 лет. Беременность заканчивается благополучно у женщин с первой и (при соответствующем лечении) 2А степенью гипертонии (классификация Мясникова).

2Б и 3 степень гипертонии является противопоказанием к пролонгированию беременности.

Повышение артериального давления впервые отмечается обычно до 20 недель беременности. Семейный анамнез отягощен. Отмечается ретинальный ангиосклероз, незначительная альбуминурия. Необходимо проводить дифференциальную диагностику с изолированной гипертензивной формой гестоза, главное отличие которого от гипертонической болезни заключается в том, что артериальное давление стабильно высокое, без суточных колебаний.

Кроме того, при гестозе обычно есть и другие симптомы: большая прибавка в весе, скрытые или явные отеки и т. д. Реноваскулярная гипертензия отличается стойким повышением артериального давления, резистентностью к терапии, молодым возрастом пациенток. Артериальное давление сохраняется высоким уже в I триместре.

Лечение артериальной гипертензии у беременных:

Гипертонический криз, стойкое ухудшение самочувствия, гиперрефлексия - показания к экстренной госпитализации беременной в акушерский стационар. Амбулаторное ведение беременных с артериальной негестационной гипертензией предусматривает комплекс мероприятий по нормализации психологического состояния женщины (учитывая психосоматическую природу заболевания): длительные пешие прогулки в лесопарковой зоне, физиологический сон, растительные седативные средства (валериана, пустырник), беседы с родственниками с целью создания оптимального психологического климата в семье.Необходимо в полном объеме использовать возможности лечебного питания: стол № 5 по Певзнеру, ограничение поваренной соли не более 5 г в сутки, дополнительное введение в рацион свежих овощей и фруктов.

Медикаментозная терапия имеет целью стабилизацию артериального давления без резких колебаний его уровня. Применяют допегит в индивидуально подобранной дозе, бета-блокаторы (анаприлин с 16 недель по 0,1 мг 3 раза в день), антагонисты кальция - с I триместра норваск, с 20 недель можно использовать верапамил. Для экстренной терапии гипертонических кризов 1 типа (адреналовых) - лобеталол, кризов 2 типа (норадреналовых) - антагонисты кальция в сочетании с нитропруссидом натрия - 10 мг внутривенно медленно в течение 10 мин. Препараты раувольфии в настоящее время у беременных не применяют как вызывающие привыкание и малоэффективные.

Пороки сердца у беременных:

Противопоказания к пролонгированию беременности у женщин с пороками сердца зависят от формы порока, степени его компенсации и сочетанной патологии. Ранее оперированные по поводу коррекции порока сердца женщины обычно беременеют и рожают без каких-либо осложнений при условии эффективности оперативного лечения. Семейный врач, наблюдающий пациентку с оперированным или неоперированным пороком, должен заранее обсудить с ней возможность беременности и ее последствия, а также при абсолютных противопоказаниях подобрать соответствующий метод контрацепции.Врожденные пороки сердца (ВПС) с незначительным шунтированием крови слева направо, незначительной клапанной недостаточностью или стенозом, корригированный дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) и боталлов проток, а также некорригированный неосложненный ДМЖП оцениваются как имеющие минимальный риск для беременной и не являются противопоказанием к пролонгированию беременности. Умеренные митральная недостаточность и стеноз, полностью корригированная тетрада Фалло, ДМЖП с шунтированием крови до 50 %, оперированные приобретенные пороки сердца следует расценивать как средний допустимый уровень риска, беременность возможна.

Аортальный стеноз, митральный стеноз, стеноз легочной артерии, неоперированная или частично скорригированная тетрада Фалло являются относительным противопоказанием к развитию беременности. Абсолютными противопоказаниями к беременности являются: декомпенсация любого порока с развитием сердечной недостаточности 3-4 класса (одышка и сердцебиение при минимальной физической нагрузке или в покое), легочная гипертензия или выраженный цианоз.

В ряде случаев женщина может скрывать от врача наличие у нее врожденного или приобретенного порока сердца в связи с желанием непременно родить ребенка. В таком случае достоверными признаками патологического состояния сердечно-сосудистой системы являются цианоз, резкое набухание яремных вен, появление шума трения перикарда, стойкие застойные хрипы в легких, выраженные нарушения сердечного ритма (стойкая экстрасистолия, мерцательная аритмия, атриовентрикулярная блокада).

Органические шумы должны быть слышны во всех положениях, на вдохе и выдохе, усиливаться при учащении сердцебиений (в отличие от функциональных). При митральной, трикуспидальной недостаточности и ДМЖП шум занимает всю систолу. На легочной артерии шум очень грубый. При ДМЖП, кроме того, может выслушиваться расщепленный II тон на вдохе и на выдохе. При наличии такой симптоматики беременная должна быть немедленно доставлена в стационар для обследования и подтверждения диагноза с целью решения вопроса о пролонгировании беременности.

Однако во избежание диагностических ошибок врач должен знать, что нередко нормальная беременность может симулировать сердечную патологию. Набухание вен на передней грудной стенке может быть вызвано увеличением ОЦК. Одышка в покое лежа развивается из-за высокого стояния диафрагмы, достигающего своего максимума к 36 неделям. На больших сроках беременности может быть систолическое дрожание на левом крае грудины, а также расширение легочной артерии из-за переполнения ее кровью. Могут появляться различные функциональные шумы благодаря развитию гиперкинетического типа гемодинамики с 20-22 недель. Они исчезают в конце беременности или сразу после родов.

I тон на верхушке и II тон на легочной артерии могут быть усилены, I тон, кроме того, может быть расщеплен. На верхушке могут появляться III и даже IV тоны. Функциональные систолические шумы имеют мягкий, дующий характер, умеренную интенсивность, они короткие. Могут выслушиваться на верхушке, в точке Боткина, на легочной артерии в положении лежа. При глубоком вдохе или переходе в вертикальное положение функциональный шум ослабевает или исчезает.

Диастолический шум над легочной артерией выслушивается из-за ее дилатации. В поздние сроки беременности могут выслушиваться непрерывистые шумы - мамиллярный шум в 3-4 межреберьях справа и слева, он исчезает при надавливании стетоскопом на кожу, имеет жужжащий характер - источник - вены молочной железы.

Ревматизм при беременности:

Возможность и прогноз беременности при ревматизме зависят от стадии и активности процесса, наличия или отсутствия пороков сердца и степени их компенсации. Неактивный ревматизм (ревматизм в анамнезе) не является препятствием к физиологическому протеканию беременности, однако необходимо провести курс противорецидивной терапии во время беременности и сразу после родов.Диагностика активного ревматизма во время беременности сложна, поскольку физиологическая иммунодепрессия приводит к латентному течению. Суставные проявления при беременности крайне редки. Отмечается субфебрильная температура, умеренное учащение частоты сердечных сокращений (ЧСС), СОЭ может повышаться до 40-80 мм/ч. На ЭКГ может быть увеличение интервала РQ, утолщенный, уширенный, зазубренный зубец Т. Отмечается снижение сегмента ST и зубца Т.

Активный ревмокардит является абсолютным противопоказанием к пролонгированию беременности, поскольку может привести к смерти женщины даже без формирования порока. Затяжной ревмокардит с минимальной степенью активности в ряде случаев позволяет сохранить беременность по настоянию самой беременной.

При наличии сформированного порока риск при развитии беременности оценивается по схеме Ваниной:

I степень риска - порок без признаков сердечной недостаточности и активности ревматизма;

II степень риска - начальные проявления сердечной недостаточности и активности ревматизма;

III степень риска - правожелудочковая недостаточность, II степень активности ревматизма, недавно возникшая мерцательная аритмия, легочная гипертензия;

IV степень риска - левожелудочковая недостаточность, мерцательная аритмия, тромбоэмболия, III степень активности ревматизма.

Беременность допустима только при первых двух степенях риска. Нежелательно пролонгирование беременности при возрасте женщины старше 35 лет, выраженной гипертрофии желудочков или предсердий, групповой экстрасистолии, эпизодах сердечной недостаточности при предыдущих беременностях.

Наиболее частым пороком при ревматизме является митральный стеноз (или сочетанный митральный порок). Клинические проявления митрального стеноза при беременности ни чем не отличаются от клиники этого порока вне ее. Сердечная недостаточность может развиться впервые после родов (после аборта). Отек легкого чаще встречается в период с 20-й по 36 неделю, а также в родах и сразу после них. Это осложнение является главной причиной летальности беременных с приобретенными ревматическими пороками. При сочетанном пороке митрального клапана прогноз зависит от степени стеноза. Протезирование клапанов во время беременности проводить нельзя.

Митральная недостаточность при беременности протекает более благоприятно. Улучшение состояния женщины достигается за счет снижения периферического сопротивления и освобождения левого желудочка, что уменьшает выраженность регургитации крови. Легочная гипертензия встречается редко. Однако при возникновении мерцания или трепетания предсердий прогноз резко ухудшается.

Риск возникновения бактериального эндокардита достаточно высок, он может быть выявлен и в послеродовом периоде. Систолический шум при митральной недостаточности может во время беременности исчезать из-за снижения периферического сопротивления, однако его можно прослушать в положении беременной на корточках.

Аортальный стеноз течет благоприятно, но при возникновении декомпенсации приводит к быстрой гибели женщины. При декомпенсации порока во время беременности после родов она не проживает и года, а протезирование клапанов в этот период невозможно. Изолированная недостаточность аортального клапана и пороки трикуспидального клапана встречаются крайне редко, декомпенсация при них наступает в отдаленный период, беременность на таком фоне протекает благополучно.

Ведение беременных при I степени риска допускает амбулаторное наблюдение семейного врача с обязательной госпитализацией в профильный акушерский стационар в период наибольшей нагрузки на сердце - 28-30 недель беременности. Вторая степень риска требует постоянного пребывания беременной в стационаре. Все возможные осложнения, возникающие у беременной, нуждаются в экстренной терапии.

При ревматической атаке во время беременности женщина также должна быть доставлена в стационар. Операция по жизненным показаниям проводится в любые сроки беременности. Противорецидивная терапия проводится по схеме: 1,5 млн ЕД бициллина 1 раз в месяц в течение полугода и после родов. Препараты салицилового ряда можно использовать до 3 г в сутки, глюкокортикоиды назначают только по жизненным показаниям. При возможности в период беременности их лучше не назначать.

После родов женщина, перенесшая ревматическую атаку, должна быть переведена из роддома в ревматологическое отделение терапевтического стационара, и лишь после тщательного обследования и противорецидивной терапии она возвращается под наблюдение семейного врача.

Миокардит у беременной:

Миокардит неревматической этиологии может осложнить течение нормальной беременности на любом ее сроке. Его характеризует длительное затяжное течение, а заподозрить позволяет стойкая экстрасистолия при минимальной общей симптоматике.Миокардит, развившийся на ранних сроках беременности и протекающий тяжело, является показанием к прерыванию беременности. Диагностировать миокардит позволяет электрокардиография и эхокардиография. На ЭКГ отмечается синусовая тахикардия различной степени и упорная экстрасистолия. Зубец Р остается без изменений, зубец Т может становиться двухфазным, сегмент SТ в грудных и стандартных отведениях может повышаться. Периодически отмечается транзиторная атриовентрикулярная блокада, неполная блокада правой ножки пучка Гиса.

Сегментарное утолщение миокарда и его дискинезии на эхокардиографии позволяют диагностировать миокардит вирусной этиологии, а также установить диффузный или очаговый характер поражения.

Лечение миокардитов у беременных:

Лечение миокардитов у беременных должно осуществляться только в условиях стационара. Назначают сердечные гликозиды (минимально эффективные дозы, поскольку дигиталисная интоксикация может привести к гибели плода), при аритмиях - атропин, лидокаин. При установленной этиологии - этиотропная терапия. При торпидном течении используют препараты аминохинолонового ряда (делагил, плаквенил в дозе 0,2-0,5 г в сутки) и глюкокортикоиды (лучше - триамцинолон), по показаниям - диуретики, обязательно - средства, улучшающие метаболизм миокарда.Экстренная терапия сердечной астмы и отека легких:

Экстренная терапия сердечной астмы и отека легких у беременных включает в себя введение морфина 1 мл 1%-ного или пантопона 2%-ного в сочетании с раствором атропина 0,5%-ного (0,25-0,5 мл), после чего женщина должна быть экстренно доставлена в стационар.Заболевания почек при беременности:

Заболевания почек и беременность оказывают взаимно негативное влияние на течение друг друга. Наиболее часто сочетаются с беременностью (в порядке убывания) хронические пиелонефриты, острый гестационный пиелонефрит , хронические гломерулонефриты, почечнокаменная болезнь, аномалии развития почек.Впервые изжога начинает беспокоить беременную примерно с 20-22-й недели, однако она возникает периодически и быстро проходит. С 30 недель на частую изжогу жалуются около 1/3 всех беременных, а к 38-й неделе их количество возрастает до 3/4. Иногда это ощущение настолько мучительно, что напоминает приступ стенокардии. В таких случаях беременным следует назначать антацидные препараты типа алмагеля, жженой магнезии, а также отвар подорожника.

Помимо гипотонии гладкой мускулатуры кишечника, причиной запоров при беременности может быть синдром «раздраженной кишки». Психосоматическая природа синдрома при беременности может быть обусловлена своеобразной реакцией дезадаптации женского организма. Необходимо стремиться к нормализации стула, поскольку запоры плохо сказываются не только на самочувствии будущей матери, но и на сократительной функции мускулатуры матки. Сильное натуживание при акте дефекации может вызвать преждевременное повышение тонуса матки и привести к угрозе прерывания беременности.

Частота стула при запорах может варьировать от 2-3 раз до 1 раза в неделю и реже. У некоторых пациенток стул ежедневный, но акт дефекации затруднен или опорожнение кишечника неполное. Кал обычно плотный, фрагментированный, может напоминать «овечий». При менее выраженных запорах каловые массы только вначале уплотнены, в дальнейшем они имеют обычную кашицеобразную консистенцию. Запоры могут осложниться вторичным колитом , энтеритом . Последний при беременности может быть обусловлен рефлюксом содержимого толстого кишечника в просвет тонкой кишки.

При лечении запоров у беременных основным методом должна являться диета, поскольку большинство растительных слабительных повышают тонус мускулатуры матки. Можно рекомендовать регулярно использовать в рационе питания следующие блюда. В обед съедать салат из натертой на крупной терке сырой (при непереносимости - вареной) свеклы, за-правленный растительным маслом. На ночь перед сном выпивать стакан бифидокефира.

Ежедневно по утрам до завтрака съедать 1/2 стакана предварительно замоченного чернослива без косточек или кураги. При регулярном применении такая диета быстро избавляет от запоров и предотвращает их появление в будущем безо всяких слабительных. Хорошим эффектом обладают и пшеничные отруби, которые обдают кипятком и употребляют в чистом виде или добавляют в жидкие блюда (в первые две недели по 1 ч. л. 3 раза в день, далее по 1-2 ст. л. 3 раза в день с последующим снижением дозы до 1,5-2 ч. л. 3 раза в день). Принимать их следует не менее 6 недель.

Вирусные инфекции в период беременности:

Банальные ОРВИ обычно не оказывают на течение беременности отрицательного влияния. Особое значение для здоровья будущего ребенка имеют грипп и аденовирусная инфекция.Грипп в тяжелой форме в 1 и 2 триместрах является показанием к прерыванию, так как обладает тератогенным влиянием на плод. Аденовирусная инфекция характеризуется длительной волнообразной лихорадкой и лимфоаденопатией, может протекать в форме кератоконъюнктивита, пневмонии и пр. Беременность следует прерывать только при развитии осложнений. Противовирусные препараты используются только местно. Для лечения осложнений применяют антибиотики, чаще всего пенициллинового ряда.

Коревая краснуха крайне неблагоприятно сказывается на состоянии плода. Вирус проникает через плаценту, оказывая до 16 недель тератогенный и эмбриотоксический эффект. Врожденные пороки развития могут возникнуть даже у тех детей, чьи матери не болели, а только были в контакте с больным краснухой. В период беременности течение коревой краснухи отличается длительной лихорадкой, значительным увеличением лимфоузлов, суставным синдромом, тромбоцитопенией, гепатомегалией. В 1 триместре коревая краснуха является абсолютным показанием к прерыванию беременности.

В настоящее время вакцинация от коревой краснухи включена в национальный календарь прививок, однако большинство женщин фертильного возраста и девушек-подростков остались непривитыми. Семейный врач должен проводить разъяснительную работу среди своих пациенток и их матерей и вакцинировать их от коревой краснухи до наступления беременности.

Вирус простого герпеса (ВПГ) проникает через плаценту и вызывает системные поражения (сердце, ЦНС, печень) у плода. Родившийся ребенок может иметь микроцефалию, кальцинаты в мозге, отставание в умственном развитии. Особенно опасен для плода 1 триместр, а также интранатальный период. При развитии у беременной генерализованной формы герпетической инфекции в 1 триместре беременность следует прерывать. В 3 триместре показано экстренное родоразрешение с помощью кесарева сечения, но заболевание все равно развивается у 5-50 % новорожденных.